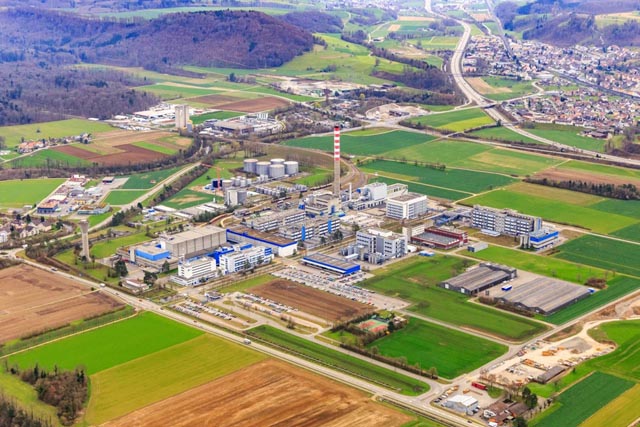

(pd) Im Entwicklungsgebiet Sisslerfeld realisiert GETEC Schweiz zwei innovative Reservekraftwerke, die bis zu 124 000 Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen können. Das Bundesamt für Energie (BFE) und GETEC haben sich auf dieses zukunftsweisende Projekt geeinigt, das die Schweizer Energieversorgung nachhaltig absichert.

Das Sisslerfeld zwischen Stein, Sisseln, Münchwilen und Eiken entwickelt sich zum zentralen Pfeiler der nationalen Stromversorgung. Die beiden neuen Reserveanlagen von GETEC bieten eine Gesamtleistung von 57 Megawatt und werden in den nächsten drei Jahren errichtet. Die Standorte liegen in unmittelbarer Nähe zum zentralen Stromnetzknotenpunkt Laufenburg und ermöglichen eine optimale Einspeisung im Bedarfsfall. Fünf Reservekraftwerke für die Versorgungssicherheit ab 2026

Fünf Reservekraftwerke für die Versorgungssicherheit ab 2026

Neue Reservekraftwerke sollen ab 2026 die Versorgungssicherheit der Schweiz stärken. Nach Direktverhandlungen mit möglichen Anbietern hat das Bundesamt für Energie (BFE) die bis Ende Februar 2025 eingegangenen Offerten ausgewertet. Der Bundesrat wurde an seiner heutigen Sitzung informiert, dass das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) entschieden hat, fünf Projekten mit einer Leistung von insgesamt 583 Megawatt den Zuschlag zu erteilen. Es wird nun die Verträge mit den Anbietern aushandeln. Danach können diese mit der Planungsphase starten.

Die Verträge für die bestehenden Reservekraftwerke in Birr (AG), Cornaux (NE) und Monthey (VS) mit einer Gesamtleistung von 336 Megawatt (MW) laufen Ende Frühling 2026 aus. Um diese abzulösen, hatte das Bundesamt für Energie von Juli 2023 bis März 2024 eine Ausschreibung durchgeführt. Ziel war, Reservekraftwerke mit einer elektrischen Gesamtleistung von 400 MW ab 2026 unter Vertrag zu nehmen. Dies entsprach der damaligen Empfehlung der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) für das Jahr 2025. Im Mai 2025 hat die ElCom bekanntgegeben, dass sie ab dem Jahr 2030 eine Reservekapazität von mindestens 500 MW und ab 2035 von 700 bis 1400 MW empfiehlt.

Erfolgreiche Direktverhandlungen

Die Ausschreibung wurde nicht weiterverfolgt, weil die offerierten Kosten zu hoch waren. Stattdessen wurden Direktverhandlungen mit den Projektanten aufgenommen, um die Kosten und die zeitliche Realisierbarkeit der Projekte zu verbessern und auf dieser Basis allfällige freihändige Vergaben vorzubereiten. Die überarbeiteten Offerten lagen Ende Februar 2025 vor. Eingegangen sind acht Angebote für Reservekraftwerke mit einer Gesamtleistung von gut 1000 MW.

Fünf Reservekraftwerke

Fünf Projekte, die zwischen 2027 und 2030 betriebsbereit sein könnten, erfüllen alle Kriterien und erhalten den Zuschlag. Alle fünf Anlagen werden mit CO2-neutralem Brennstoff betrieben: Das bestehende Reservekraftwerk Monthey (VS) mit 55 MW von CIMO, das Reservekraftwerk Sisslerfeld 1 (Gemeinde Eiken, AG) mit 13 MW von Getec, das Reservekraftwerk Stein (AG) mit 44 MW von Getec, das Reservekraftwerk Sisslerfeld 2 (Gemeinde Eiken, AG) mit 180 MW von Sidewinder und das Reservekraftwerk Auhafen (Gemeinde Muttenz, BL) mit 291 MW von Axpo.

Die insgesamt 583 MW der fünf neuen Reservekraftwerke ab ca. 2030 entsprechen den neuen Empfehlungen der ElCom vom Mai 2025. Die genauen Kosten werden nach Abschluss der Vertragsverhandlungen bekannt sein. Wie bisher werden die Kosten für die Reserve den Verbraucherinnen und Verbraucher über den Netznutzungstarif und gemäss ihrem Stromverbrauch verrechnet.

Übergangslösung

Die neuen Reservekraftwerke können die bestehenden Anlagen nicht zeitlich nahtlos ab dem Winter 2026/27 ersetzen. Eine Übergangslösung ist daher für mindestens drei Winter notwendig. Das UVEK arbeitet zurzeit an verschiedenen Varianten, wie die Wasserkraftreserve, die Reserve aus Notstromgruppen (derzeit rund 280 MW unter Vertrag) und die Verbrauchsreserve, die ab 2027 greifen könnte, zweckmässig ergänzt werden können.

Gesetzliche Grundlagen

Als Reaktion auf das erhöhte Risiko einer Energiemangellage und zur Stärkung der Energieversorgung im Winter hatte der Bundesrat 2022 die Wasserkraftreserve eingerichtet sowie schrittweise eine ergänzende Stromreserve aus Reservekraftwerken und gepoolten Notstromgruppen aufgebaut. Rechtliche Grundlage dafür ist die Winterreserveverordnung, die bis Ende 2026 befristet ist und bis Ende 2030 verlängert werden soll.

Die Wasserkraftreserve ist seit 2025 im Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien verpflichtend eingeführt. Die thermischen Reservekapazitäten sollen ebenfalls gesetzlich verankert werden. Der Bundesrat hat die Botschaft zu dieser Vorlage am 1. März 2024 ans Parlament überwiesen. Die Beratungen dazu laufen noch; unter anderem sieht das Parlament die Schaffung einer Verbrauchsreserve vor.