(ap) Plötzlich regnet es Geldscheine. Die Polizei ist machtlos, das Volk jubelt begeistert. Jeder versucht, eine «Freaktaler» genannte Banknote zu erhaschen. Der Staat Freakistan, der sich auf dem Oberstufen-Schulgelände der Nachbarnation Frick etabliert hatte, löste sich in leichter Anarchie auf.

Die Lehrpersonen, die im Staat ihre gewohnte Autorität verloren hatten und zu einfachen Bürgern und Angestellten wurden, liessen die Noch-StaatsbürgerInnen gewähren. Schliesslich hatten die FreakistanerInnen in dieser Woche nicht nur Bürgerrechte, sondern waren auch allen Zwängen unterworfen, die man als Staatsbürger in einem modernen Staat zu gewärtigen hat.

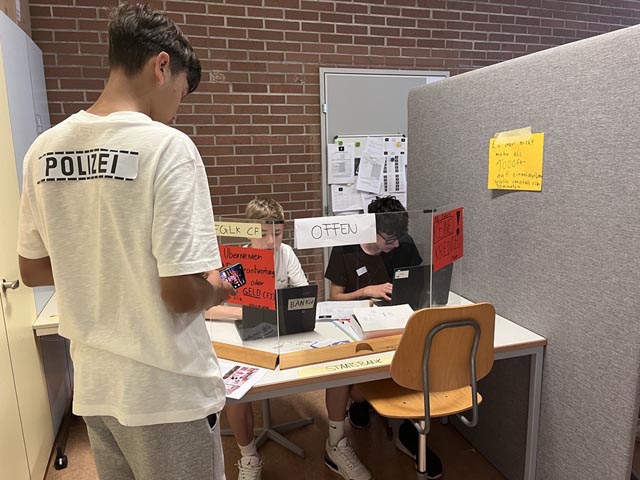

Dies begann schon am Eingang zum Staatsgebiet, wo die EinwohnerInnen erstmal einen Ausweis für sich beantragen mussten. Vom Zoll wurde dieser in der Folge bei jeder Einreise streng kontrolliert. Anschliessend musste das hier wertlose Geld der Eidgenossenschaft im Wechselkurs von 1:10 in die eingangs erwähnten Freaktaler umgetauscht werden. Mit diesen konnte man sich dann auf Shoppingtour in die von den StaatsbürgerInnen betriebenen Geschäfte begeben, wenn man nicht selbst gerade Schichtdienst hatte. Denn von den sechs Stunden, die jede und jeder anwesend sein musste, waren vier zwingend in einem Betrieb abzuleisten, sei es als StaatsdienerIn, UnternehmerIn oder Angestellte/Angestellter. Die StaatsbürgerInnen hatten sich hierzu schon vor der Staatsgründung viele Gedanken machen müssen. Es gab haufenweise Schichtpläne, Anwesenheitslisten, Arbeitsverträge und Warenbestellungen auszufüllen. Eine Bürokratie, wie sie auch im Nachbarland Schweiz oft beklagt wird, aber eben doch auch notwendig, um dem Staatsgebilde und vor allem der Wirtschaft ein stabiles Fundament zu geben. Angehörige brachten Devisen

Angehörige brachten Devisen

Als am Mittwoch die Angehörigen der Einwohner eintrafen, um mit ihren Devisen die Wirtschaft des Landes anzukurbeln, konnten sie aus einer Vielzahl von Geschäften auswählen: Vom hochprofitablen Wurst- und Pommesstand «F-Mekkes» über den natürlich alkoholfreien Cocktailstand hin zum Fachgeschäft für Balkan-Backwerk konnten die insgesamt 130 BesucherInnen die Landesküche geniessen. Über die Sicherheit der Lebensmittel wachte das Hygieneamt mit Argusaugen. Nach dem kulinarischen Genuss stand einem die bunte Geschäftswelt offen: Eine Massage zur Verdauung, die Pfunde im Fitnessstudio wieder runterschwitzen, eine Gesichtsmaske im Beauty-House auflegen lassen oder sich von der Wahrsagerin die richtigen Zahlen fürs Roulette im Casino vorhersagen lassen. Grenzen gesetzt wurden einem nur durch den eigenen Geldbeutel.

Wie geht man mit neuen Freiheiten um?

Die Besucher waren begeistert und lobten die Organisation des Staates. «Es wäre schön, hätte es das bei uns damals auch gegeben» wünschte sich Markus Baumgartner, Vater einer Staatsbürgerin. Nicht alle Bürgerinnen konnten aber mit ihren neuen Freiheiten schon von Anfang an umgehen, und so kam es wiederholt zu Ordnungswidrigkeiten wie Kaugummikauen, Handymissbrauch und Arbeitsverweigerung. Die Polizei, welche diesem Treiben Einhalt hätte gebieten sollen, war mit sich selbst beschäftigt. Diebe aus den eigenen Reihen hatten sich an den eingesammelten Bussen bedient, und damit den Staat um Einnahmen betrogen. Als Konsequenz entschied das Parlament am nächsten Tag einen neuen Polizeichef einzusetzen, die Bussen zu verdoppeln, und den fehlbaren Polizisten den Lohn zu streichen. Doch noch immer kehrte keine Ruhe ein: Banküberfälle, Falschgeld, Steuerhinterziehung, Kreditbetrug und Beleidigung gehörten zu den Herausforderungen, denen sich der junge Staat stellen musste. Neben Geldstrafen gab es deshalb auch ein Gefängnis, in dem die Fehlgeleiteten ihre Strafe absitzen mussten.

Insgesamt überwogen aber bei Weitem die positiven Erfahrungen. In der Rückschau fanden es die Lernenden positiv, wie sehr sich bei manchem anfängliche Lustlosigkeit durch das Gelingen des Staates in Motivation verwandelte. Als das laut Schulleiter Lothar Kühne schweizweit einzigartige Projekt dann langsam dem Ende zuging, war es Zeit für einen Kassensturz. Der Finanzchef und frühere Klassenlehrer Sascha Senn zog eine positive Bilanz: Die Zentralbank hatte knapp 74 000 Freaktaler (7400 Franken) gedruckt, und am Ende nach Abrechnung aller Ausgaben, Steuereinnahmen und Bussen einen leichten Gewinn von 2700 Freaktalern erwirtschaftet. Auch der Mehrzahl der Lernenden hat das Experiment Spass gemacht. Die Betreiberinnen des «Sweet & Salty Gebäckshop» jedenfalls genossen die Bekanntheit ihres Shops im Staat: «Jeder war mal bei uns!».

Gestalter der eigenen Zukunft

Nach einem aufregenden und lehrreichen Experiment geht der Staat Freakistan nun wieder in der Oberstufe der Schule Frick auf. Die Lernenden erlebten die Herausforderungen und Freiheiten des Staatslebens hautnah und konnten dabei ihre Kreativität, ihr Organisationstalent und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Lernenden die Einsicht bekommen haben, dass sie GestalterInnen ihrer eigenen Zukunft sind – sei es in einer Schule, einem Unternehmen oder vielleicht sogar später mal als eigener Chef und eigene Chefin.